Racundra(ラカンドラ)

「船を造る」これに勝る喜びがあるだろうか

ツバメ号(Swallow)とジャムラック号(Jamrach)で帆走の楽しさを知ってしまった後では、船なしで過ごすことなど思いもよらないし、「いつか自分の船がほしい、そして海へ出るんだ」との願いは胸の中でしおれることなく着実に育っていく。その日が来たら、自分の船には大きな書き物机を据えよう、タイプライターをおく場所も必要だ、それに船内は立って歩けるくらいの高さがほしい。なんと言っても自分が住む家なのだから。

伴侶、本そして船

1919年、ロシア情勢の変化に伴い、ラトビアのリガに居所を移したランサムはやがて妻となる Evgenia Petorovna Shelepine (結婚は1924年5月8日)を伴っていました。後に、妻 Ivy との離婚を成立させるために一時英国へ戻った彼は、1924年3月22日にラトビアに残してきた Evgenia 宛に書いています。

物語が書ければ、きっとうまくいくだろう。でも、書けなくたって平気だし、どんな境遇におかれても何とかやっていこうとする君のお陰で、ともかく私は大丈夫だ。・・・小さな庭、水がいくらか、そしてちっぽけな船があれば、君と私はわずかなお金で幸せにしていられる。(Brogan, Huge (ed.), Signalling from Mars. The letters of Arthur Ransome. p.132 Cape, 1997)

1919年にManchester Guadianに正式に雇われた後、ロシアで特派員としての生活はランサムの生涯にとってそのキャリアという点から重要なものに違いありませんが、金のためばかりではなかったにしても、本当に満足のいくものであったかどうか。ランサムは「腰を落ち着けて、まともな本を仕上げなくては・・・テムズ河口かケント州東部か。ブローズなら最高。水に近ければどこでも問題なし」と母に書き送っています。(1921年1月19日母宛 Brogan, Huge (ed.), Signalling from Mars. The letters of Arthur Ransome. p.109 Cape, 1997 )

しかし考えてみると、ランサムはこのとき心から欲していたものを手にしています。伴侶、本それに自分の船。「政治とは本当にひどいものだ」と感じていたランサムは、それから出来るだけ遠ざかっていられる時間を持とうとしますが、それを可能にしてくれたのは一パイの船でした。またその船は自分が本当に書きたいと思う最初の本をランサムにもたらしてくれましたし、そのことは「今やっているようにあちこち飛び回って仕事をするのは、本を書くという本来の仕事にとって良いことだろうか」と機会あるごとに忠告してくれていたコリンウッドにとっても、喜ばしい出来事だったでしょう。

航海から帰り、やがて本となる原稿-まだ航海日誌にすぎないわけですが-を前にランサムはこう書いています。

政治に関わらないことをするのは本当に大きな喜びだ。この数年、私がやってきたこととは正反対のことだ。物書きとして再出発した気がするし、これが氷を割ることになるんじゃないかと考えている(1922年10月2日母宛、Brogan, Huge (ed.), Signalling from Mars. The letters of Arthur Ransome. p.120 Cape, 1997)

とはいうものの、それまでランサムの帆走経験はディンギーに限られていたわけですから、外洋帆走となると実に心細いものだったといわねばならないでしょう。でも仮の居所はバルト海沿岸、帆船について教えてもらえる老練な水夫「ピーター・ダック」とも巡り会いましたし、一人の尊敬する船乗りが書いた航海記を参考にすることもできました。

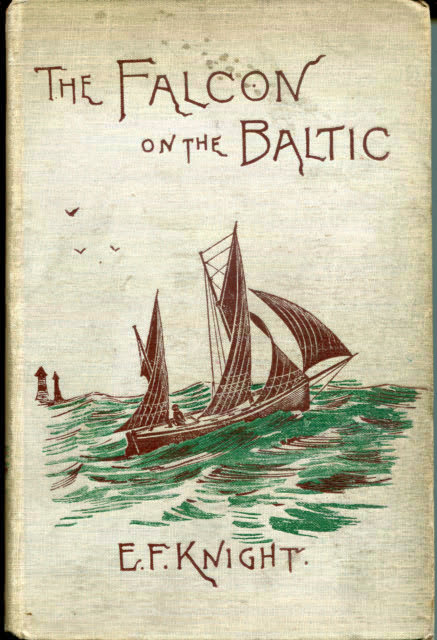

ランサムは「本を一冊ピカデリー・サーカスの G. Wilson で買って、送ってもらえませんか」と英国の母に手紙を書いています。その本はディック(ともちろんランサム)の帆走教則本の著者 E.F. Knight が書いた『The Falcon on the Baltic』でした。(1921年1月19日母宛)

手本とすべき船

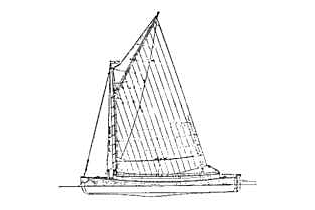

「ファルコン号」は29フィート(約9m)のケッチでした。もともとはカウズ(Cowes、イングランド南部ワイト島にあるヨットの本拠地)で建造されたライフ・ボート(救命艇)で、本船のデッキに積まれていたものを外洋帆船に改造したものです。したがって、船尾、船首とも尖っていて、最上のチーク材で二重に貼られたその船体は、救命艇が必要とされるような海況にも耐えうる強度も持っていました。水に強いチーク材の銅締めである上に、さらに木材で補強されたこの小さな船は、船乗りが望みうる最高に安心な船だったそうです。けれどそのサイズの割にはゆったりしたキャビンを持っていたとも Knight は述べています。

;

;

Knight は「ヨットは小さいほど面白い(The smaller the yacht the better the sport)」と書いていますが、複雑に入り組んだ浅い海岸線が続くバルチック海を思うままに楽しみ、どんな入り江にでも入り込んで停泊するためには、なおのこと小さく喫水の浅い船が適していると言っています。この「ファルコン号」をお手本として、ランサムが自分の夢の船の設計図を引いたのは確かなようです。

ラカンドラの最初の航海

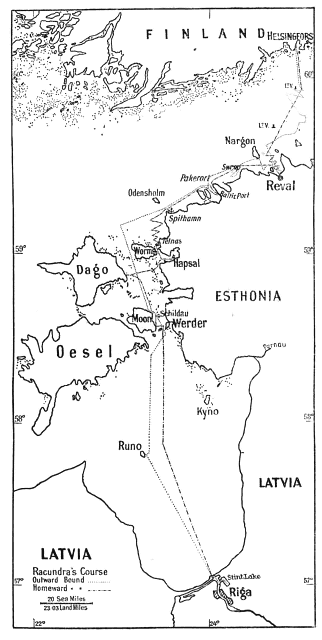

ラトビアのリガ(Riga)からエストニアのリバル(Reval)を経て、フィンランドのヘルシンキ(Helsingfors)へ行き、リガへ戻る500マイルを越える航海を共にした乗組員は、ランサム(Ransome)、老水夫カール・ゼーメル(Carl Sehmel)、コック(まだこの時は Evegenia Ransome ではありませんが)の3人。船の名前は乗組員の名前を合わせて「Racundra : Ransome Carl und Ransome、ラカンドラ」。

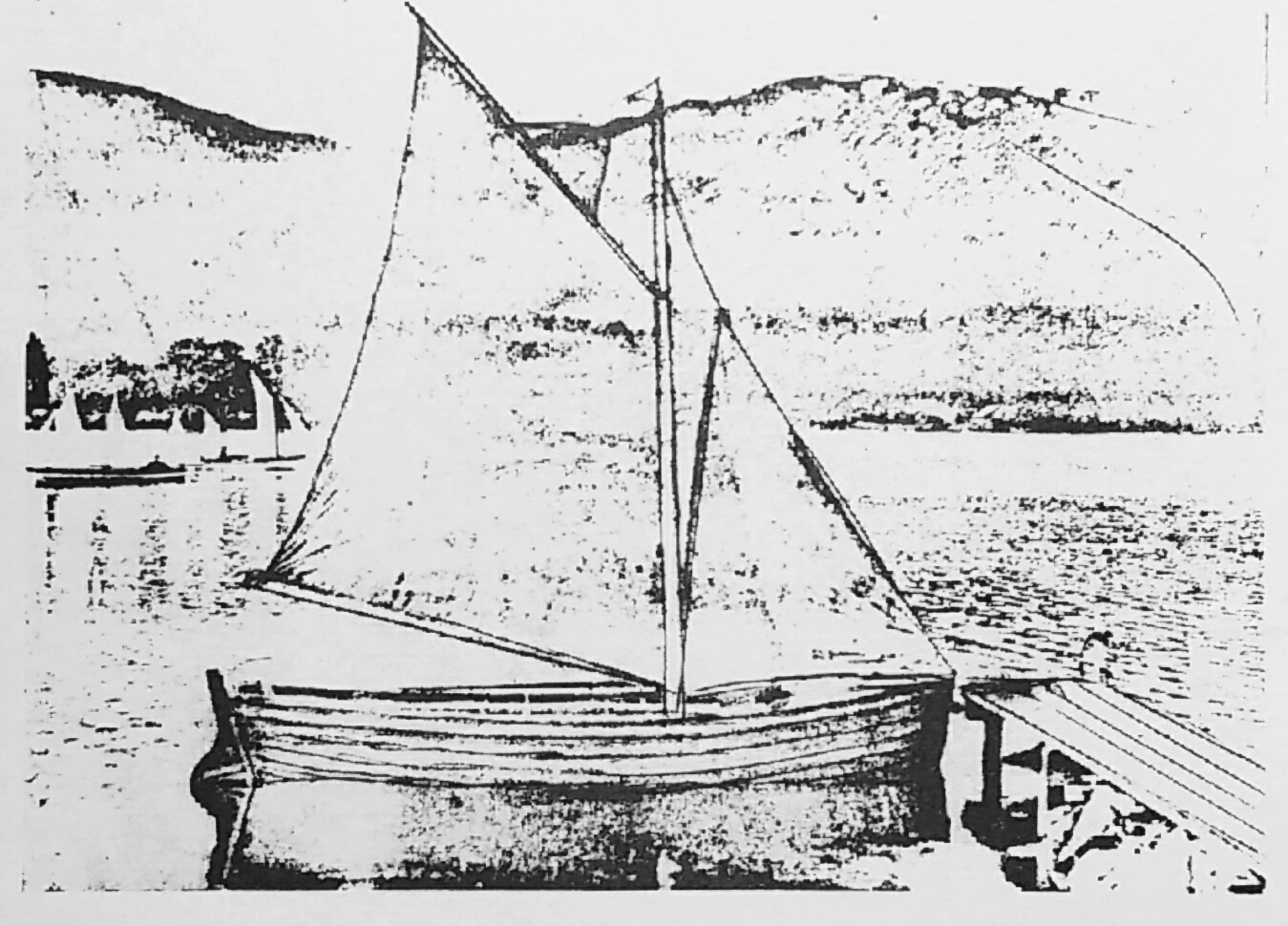

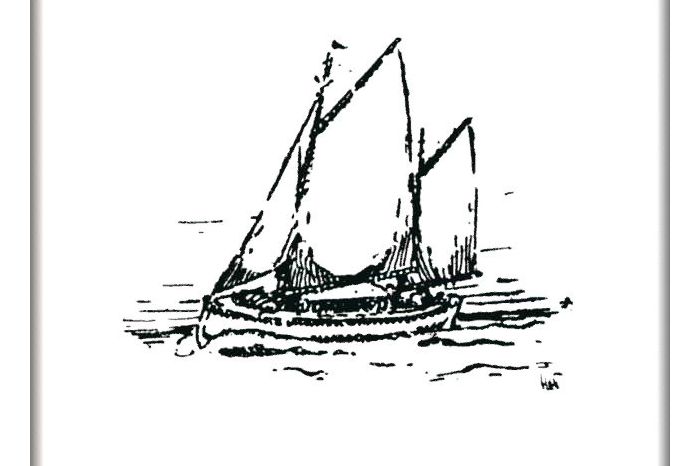

この船、ランサムの夢を設計者 Otto Eggers が具現化したものなのでしょうが、変わった姿をしています。ランサムはそれを「その舳先と艫はまるで、ノルウェイのパイロットボートのそれのように丈夫そうに尖っている」と述べています。基本的にはバウ、トランサム共に尖ったタブルエンダー、ガフ・リグのケッチ(メインマストに加えミズンマストを持っている)ですが、全長約9mにたいして全幅は約3.5mという幅広な船で、その喫水はセンターボードを上げたときには1m余りしかありません。また、大きなドッグ・ハウスが見えて、確かに居住性は良さそうです。ランサムの要望-他の船が嵐を避けて港へ逃げ込むときでも海にいられる-に適うためでしょうか、「ラカンドラ」は大変頑丈に作られていて(船殻の厚みは1インチ以上あったそうです)、その結果、船を走らせると直ぐにランサムは知ることになりました。「舵を切ってもほんとうにゆっくりとしか回らない。実に足が遅いのだ」(1922年8月17日母宛、Brogan, Huge (ed.), Signalling from Mars. The letters of Arthur Ransome. p.117 Cape, 1997)写真を見ると、ほぼ全長に渡る深いキールを持っており確かに舵の効きは悪そうです。

この船、ランサムの夢を設計者 Otto Eggers が具現化したものなのでしょうが、変わった姿をしています。ランサムはそれを「その舳先と艫はまるで、ノルウェイのパイロットボートのそれのように丈夫そうに尖っている」と述べています。基本的にはバウ、トランサム共に尖ったタブルエンダー、ガフ・リグのケッチ(メインマストに加えミズンマストを持っている)ですが、全長約9mにたいして全幅は約3.5mという幅広な船で、その喫水はセンターボードを上げたときには1m余りしかありません。また、大きなドッグ・ハウスが見えて、確かに居住性は良さそうです。ランサムの要望-他の船が嵐を避けて港へ逃げ込むときでも海にいられる-に適うためでしょうか、「ラカンドラ」は大変頑丈に作られていて(船殻の厚みは1インチ以上あったそうです)、その結果、船を走らせると直ぐにランサムは知ることになりました。「舵を切ってもほんとうにゆっくりとしか回らない。実に足が遅いのだ」(1922年8月17日母宛、Brogan, Huge (ed.), Signalling from Mars. The letters of Arthur Ransome. p.117 Cape, 1997)写真を見ると、ほぼ全長に渡る深いキールを持っており確かに舵の効きは悪そうです。

1922年5月には出帆できるだろうと言うランサムの甘い期待は裏切られ、さらに夏至の頃には「ラカンドラ」から手紙を出せるでしょうという母への約束も実現できず(1922年6月8日母宛、Brogan, Huge (ed.), Signalling from Mars. The letters of Arthur Ransome. p.114-116 Cape, 1997)、彼は船大工の遅い仕事ぶりをいやと言うほど思い知らされましたし、夏に英国まで1,500マイルの航海をやってのけようという野望も潰えてしまいます(6月になると北海には北西の風が吹き、英国への航海は向かい風、クロース・ホールドになるため)。そして、ようやく船出をしたのは8月20日(母宛の手紙では19日、土曜日)のことでした。

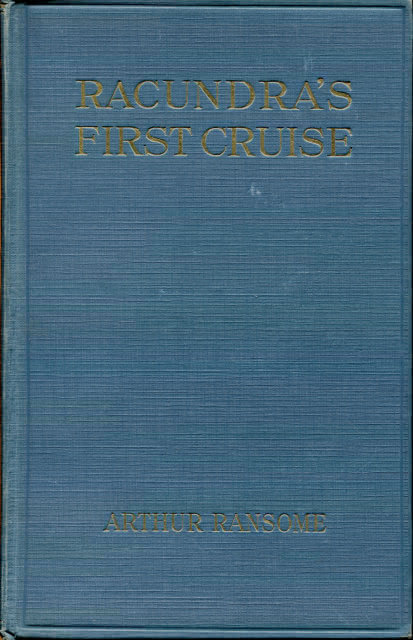

航海は700マイルを越え、リガに戻ったランサムは80枚の写真と30,000語からなる航海日誌を手にしていました。さらに同じ量を書き足して、ランサムは初めての航海記、本当に自分が書きたかった本を出版するつもりでした。12月に英国へ戻ったランサムは書きためた航海日誌をコリンウッドに見せ、彼から「本はできあがっているよ。You've got a book there ready-made.」(Ransome, Arthur, The Autobiography of Arthur Ransome. p.307 (Cape, 1976) )と励まされ、『Racundra's First Cruise』は1923年7月に George Allen and Unwin LTD.から出版されました。

建造中のラカンドラ エストニア、リバルでのラカンドラ 航海を終え上架されたラカンドラ

ラカンドラの二度目の航海

老水夫(The ancient mariner)から学んだことも多くあったことでしょうし、この航海で貴重な外洋航海の経験を積んだランサムは自分の技量に大いに自信を得たとみえます。「リバル-ヘルシンキ間はドーバー-カレー間の二倍もあるんだ・・・来年1923年には「ラカンドラ」で英国まで航海するつもりだし、そうすれば2冊目が書けるだろう」と言っています。(1922年10月2日母宛、Brogan, Huge (ed.), Signalling from Mars. The letters of Arthur Ransome. p.118-120 Cape, 1997)しかしながら、ランサムのこの計画は、1923年2月にリガの家が火事に遭い、盗まれないように船から持ち帰っていた六分儀、セール、ロープなどの艤装品、ティラーさえも燃えてしまったことで挫折します。

船は今年中役に立たないだけでなく、最初の本に続く二冊目を書けないと言うことです・・・凍りついた焼け跡を歩き回りシャックルを二つ拾いました。それに大好きだったキャビンランプの曲がった底の部分、鉄製のリギンのきれっぱし、それだけです・・・すべての帆走の計画とこの夏もう一冊本を書く計画が粉々に砕け散ってしまったと言うことです。(1923年2月24日母宛、Brogan, Huge (ed.), Signalling from Mars. The letters of Arthur Ransome. p.121 Cape, 1997)

新しいタック

翌1924年2月、仕事兼離婚調停のために英国へ戻ったランサムは、3月25日にコリンウッド家の次女バーバラと一緒にロンドン・ボートショーへ行き、そこで自著『ラカンドラの最初の航海』が平積みにされているのを見てびっくりします。

離婚成立後リガへ戻ったランサムは、6年にわたる友人にして相棒の Evgenia と5月8日にイギリス領事館で結婚しました。二人は11月14日にリガを離れ英国へ向かい、ランサムの夢の船「ラカンドラ」はリガに置き去りにされました。

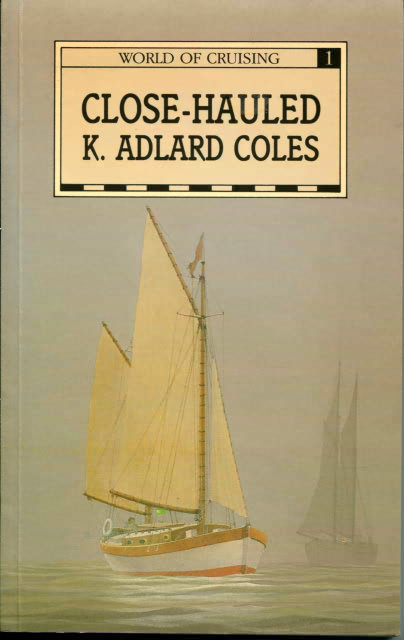

新居を構えたウィンダミアの Low Ludderburn にはもちろん「ラカンドラ」を係留しておける場所はなく、また離婚に際しての慰謝料や Low Ludderburn 購入のための資金などランサムはお金が必要だったのでしょう、それでランサムは Yachting Monthly誌 に「ラカンドラ」を売る広告を出します。それに応じたのはヨット・ライターの Adlard Coles、24歳の若者で、リガから英国までの航海記を書くことに使えると踏んで船を購入しました。ランサムが計画しながらなしえなかった「ラカンドラ」による北海横断は Coles によって実現され、彼は「ラカンドラ」をリガから英国まで回航します。その航海はAnnette Ⅱの航海記『Close-hauled(1926)』(船名はランサムの要請で変えられました)として著されましたが、ランサムが書いたら「ラカンドラの二度目の航海」となったかも知れないこの本をランサムははたして読んだのでしょうか。

ともかくランサムは新しいタックへ舵を切ったわけです。そして英国で彼を待ち受けていたものは更なるジャーナリスト、エッセイストとして「駆け回ること(scurrying と彼は言っています)」でした。ランサムはすでに40歳になっていました。そして新たなタックの先には湖水地方 Low Ludderburn での10年が、そしてあの1928年の夏が彼を待っていました。

Coles の航海記より

1925年7月31日から9月22日まで、ラトビアのリガを出帆しランサムの航路とは反対方向、東南へ向かい英国東海岸サウスワルド(Southwold)に到るこの航海は、K. Adlard Coles(王立地理学会フェロー)と妻の二人で行われました。東風が吹く5月を逃し出帆の時期が遅れたため、それはずっと風に向かう航海(クロース・ホールド、Close Hauled)となったそうで、書名はこれからとられたものでしょう。(K. Adlard Coles, Close Hauled illustrated by H. Alker Tripp. Seeley, Service & Co. Ltd. 1926.paperback in 1987, Introduction by Erroll Bruce, Nautical Books, An imprint of Conway Maritime Press Ltd.)

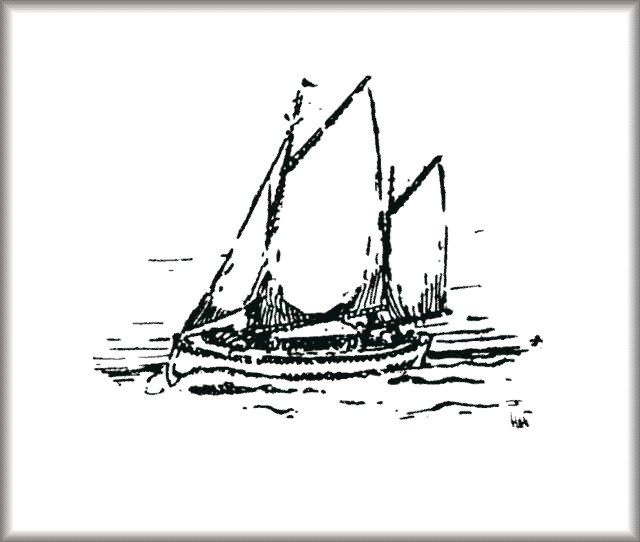

H. A. Tripp が描くRacundra

本の中ではもちろんランサムの名前もラカンドラの名も全く登場しておらず、これは購入時の値引き条件としてランサムが求めた要請にコールズが従ったものです(1925年7月19日付け、Coles宛の手紙)。そのことを知ったうえでコールズが書いている次のような一節を読むと、なかなか興味深く感じられますが、出版当時はこの船がラカンドラであると気づいた人はいなかったそうです。

航海に適した船を譲ってくれた AnnetteⅡのもとの所有者に筆者は感謝の意を表したい。船はほとんど新艇であり、英国においても頑強な外洋艇として良く知られていたし、なにをおいてもオーナーとその妻というわずかな乗組員で操ることが可能な船だった。

ランサムは「シングル・ハンド(single-handed、一人で操船すること)」に随分と価値をおいているように思われます。船こそが「家」であると考えたからか、オーナー・スキッパーであることに満足を感じたためか。あるいは大洋の上で一人すべての責任を全うするということを良しとしたでしょうか、なんとなく7作目「海へ出るつもりじゃなかった」のジョンの憧れを思い出してしまいます。

ともかく、シングル・ハンドのために取り扱いの容易な小さなセールと短いブームの船をランサムは注文したわけですが、このことは操船を容易にはしてくれたものの、足の遅い船は、特に向かい風の時には決して有利とは言えなかったようです。コールズは、AppendixでAnnetteⅡについて短く次のように記しています。

このサイズの船にしてはセール面積が小さく、総帆でも普通の船が荒天の時に張るセールと同じくらいしかなかったので、リーフ(縮帆)の必要は滅多になかった。5ノットのスピードを出すために、half a gale of wind(7-8m/sec、白波が立つほどの風速)」が必要だった

加えて、

大きなキャビンには、二つの寝だな、テーブルが一つ、そして書き物机が一つあること

もきちんと述べられています。

ペーパーバックの序文にはこの AnnetteⅡ/Racundraは何人も持ち主が代わり、1970年代にも帆走をしていたが、その後西インド諸島で失われたとあります。

「舵」誌で紹介

ランサムにとって新しいタックへの転回点となった「ラカンドラの最初の航海」ですが、今から50年近く前に「舵」誌上で取り上げられたことがあるのです。

月刊誌「舵」は、昭和7年創刊というヨット、ボートについての日本における代表的な雑誌ですが、その1968年11月号「ヨット文献解説」でランサムのこの航海記が取り上げられています。著者の吉谷 龍一氏は「舵」誌寄稿者の一人で、毎月「ヨット文献解説」と題して海外のヨットに関連した文献を紹介解説なさっていました。

「舵」誌の許可を得て、以下にその全文を引用させていただきます。喝采を送りたくなる書き出し、ランサムの一所に落ち着かない生活のわけを示唆しているような記述を読むことが出来ます。このような形での引用を快くご承諾下さった「舵」誌ならびに「ボート倶楽部」編集長(当時)クボタヒデヤ氏にお礼を申し上げます。

Racundra's First Cruise

吉谷 龍一

ヨット文献解説(45)、舵、1968年11月号、Pp. 126-127

(原文まま)

家というものはできの悪いボートである。あまりにかたく座礁していて、動かすことなど思いもよらない。家というものは全くもって下等なもので、動物界ではなく植物界に属している。根がはっていて動かず、移動の楽しさなど全くない代物なのである。かたつむりの殻やキャラバンなどは、まあ例外として除外してもよいではあろうが、家を建てようという望みはまことに退屈なもので、その後は一箇所にじっと碇泊することに満足する人々のすることである。ボートを作ろうという望みは若者の望みであり、まだ最終的な安息の地を求めていない人々のすることである。

だから、ひとたびボートを作りたい、という欲望にかられはじめると、これには抵抗しがたくなってしまうのだ。これはいわば、晴れた水平線に浮ぶ一片の雲のようなもので、空のすべてを覆いつくしてしまうまでは止まろうとはしない。そうなると、あなたは他のことは考えることができなくなってしまう。自由になるためには、作りはじめる以外にはなくなってしまう。そしていつでも、その船はあなたにとって完全なものと思えてくる。世界中の港を探しても、これ以上の船はないというわけだ。

これはラキュンドラの物語りである。線図がひかれる前にすでに、何年もかかって考えていたことのすべてが、この船には入ってしまっている。これは必要ならば1人で動かせなくてはならない。しかし、3人は楽に暮せなくてはならないのだ。まず、書棚と書物机がいる。タイプライターを置くところもいる。ボンクは広びろとしていて、ゆっくり手足がのばせなくてはならない。ディンギーはデッキ上に格納する。こうすると、ディンギーを引ぱりあるくという厄介から逃れることができる。曳航したために、よいディンギーを使いものにならなくしてしまった例も多いのだ。

船は速くなくてもよい。しかし、他のボートが港に逃げこむような時にでも、平気で走れなくてはならない。とにかく、このボートは港から港へさすらうことの好きな人々が、心から欲するような船でなくてはならない。小さいがしかし、おだやかな気侯の中なら、一年中はその中で暮らせるようなものでなくてはならない。

そうこうしているうちに設計者と知合いになる。バルチック地方での最上の設計者だ。この人の設計したレースボートは次から次へと賞をさらったし、その小さいクルーザーは、汽船が港にとどまっているときにでも、平気で海に出たものなのだ。そしてとうとう、<ラキュンドラ>が紙の上に姿をあらわしはじめた。そのへさきとともはまるで、ノルウェイのパイロットポートのそれのように丈夫そうに尖っている。1ヤード四方の書物机に拡げられた紙の上で、私はキャビンの中で立ちあがり、頭をぶつけることなく、自由に歩きまわれるのだ。紙の上で、小さなコックピットの中で、人はひとりほっちで座り、船が波の中を進んでいくのを操ることができるのだ。

セールプランができ上った。それまでに幾度、変更があったことか。立派なリグだ、ミズンブームの後瑞に手がとどくし、バウスプリットはない。ミズンの大きさは手ごろで、風にも立つし、フォアスルとミズンだけで風上に向うこともできるのだ。セイルのバランスも至極よい(むろん、まだ紙の上だが)。だから、メインだけでも、メインとミズンだけでも走らせることができる。港に入る前にステイスルをおろし、前甲板を広くして、さてもやい綱やアンカーチェインを扱うのだ。こうして<ラキュンドラ>は紙の上で毎日育っていった。

= = = = = = = = = = = = = = = =

以上は、この書物の書き出しの数節です。訳文は悪いが、原文は美しい文章です。それもそのはず、この筆者は、あのアーサーランサムだからです。岩波書店から沢山でている彼の海の物語りのことはご存知でしょう。この Racundra's First Cruise は、偶然、丸善の geography の棚から見つかったものです。つまり、バルチック諸国と昔呼ばれた地方の航海記なのです。これは第1次世界戦争のすぐあとに出されたものですから、いまはソ連邦の一部に編入されているので、おそらくヨットなどでは、寄港できない地方になってしまっているのでしょう。全部で15章にわかれていて、<ラキュンドラ>の建造からはじめて、ラトビアのリガを出発し、エストニア沿岸をクルーズし、フィンランドのヘルシングフォールス(ヘルシンキ)まで行き、再びリガに戻るまでを扱っています。

この船は長さ9メートル。巾の広いキールを持つセンターボーダーで、建造が1921年ですから、写真でみても決してスマートなものではありません。しかし、若い日のアーサーランサムが、仲間と3人で付図のようなルートを辿った日々の記録は、決して一般向きの航海記ではありませんが、ランサムファンの皆さんは格好の読物となるでしょう。