ツバメ号とアマゾン号

第1作 ツバメ号とアマゾン号

Every year. For ever and ever. - Titty (Ransome, Arthur. (1930) Swallows and Amazons. p.364. Cape.)

1929年3月下旬、まだ冬のウィンダミア湖をツバメ号で帆走していたときに心に浮かんだ物語の構想は、「帆船と子ども達」を主人公にしたものでした。コニストンを去りシリアへ帰ったアルトゥニアン家の6人を慰めるために、スリッパのお返しとしてランサムが捧げたこの物語は3月24日に着手され、その初稿は5月18日までにたった8週間で書き上げられました。

物語作家への道

最後に物語と呼べるもの(Old Peter's Russian Tales, 1916年出版)を書いてからすでに15年が過ぎていました。その間、主として政治的なノンフィクションを書き、多くのエッセイをマンチェスター・ガーディアン紙に載せていたランサムですが、それが自分の本分であるとは思っていなかったようです。しかし1929年3月マンチェスター・ガーディアンの編集人スコット(C. P. Scott)はランサムのジャーナリストとしての能力を買い、常勤のポストを打診してきました。それは駐在員としてベルリンに留まり、再び政治の渦の中に巻き込まれることを意味していました。

スコットの申し出が約束する「莫大な(enormous)」サラリーと安定した身分は、当時のランサムが置かれていた経済状態を考えれば願ってもないものだったに違いありません。しかし健康についての問題(「コルク・スクリューをねじ込まれるような潰瘍の痛み」と言っています)を抱えていましたし、なによりランサム自身は別の道を目指していました。妻Evgeniaと彼は3月19日までに心を決め、それは胃の痛む重荷をおろすことにはなったものの、しかしその先の展望はありませんでした。

出版までの道のり

物語の舞台はコニストン湖とウィンダミア湖を混ぜ合わせた半分現実の「北部の湖」、帆船は「ツバメ号」そして登場する子どもたちは4人。去年の夏と秋を共に過ごしたアルトゥニアン家の子どもたちが念頭にあったのは疑うべくもありませんが、ランサム自身は自伝の中で「架空の子どもたち(a family of imaginary children)」と述べているだけです。

5月半ばに草稿ができあがるまでに、ツバメ達とアマゾン達の名前や年齢、大人達の姓も何度か改訂されています。ランサムの物書きとしての経歴から出版社は彼をエッセイストとみなしていたようで、4月にロンドンのハミルトン宅(Mary Agnes Hamilton)でJonathan Capeと会ったとき、その希望はこれまでのエッセイを一冊に集成することでした。

モリー・ハミルトン(Mary Agnes Hamilton, 'Molly'、1882-1966)はランサムの親しい友人の一人。ケンブリッジのニューナム・コレッジを抜群の成績で卒業した彼女は、女性としては最初の「The Economist」のスタッフでした。ジャーナリスト、著述家、後には政治家であった彼女はランサムの作品への貴重な批評家でもありました。自身作家でもあった彼女の批評は妻Evgeniaの(落胆させるような手厳しい)非難とは違い、有益な助言に満ちたものでありかつ励ましにあふれたものでした。ランサムの自伝には彼女の大きな写真が載っていますが、美しくかつ優秀そうですね。

1929年に「Rod and Line」として出版される釣りのエッセイのタイプを持参したランサムですが、彼の真意があった物語の草稿はハミルトンにしか見せていません。彼女はそれがとても気に入ったと大いに励ましてくれていました。章立てだけが書かれた紙をCapeに見せると、「出版しよう、印税の£100を前払いしよう、だが欲しいのはエッセイだ」(Ransome, Arthur, (1976) '''The Autobiography of Arthur Ransome.''' p.332. Cape.)。こうして物語はエッセイと抱き合わせのように出版されることになりましたが、本の売り上げがこの時の前渡し金に追いつくにはその後丸2年かかっています。

6月7日には第二稿に着手しましたが、父の引退によってマンチェスター・ガーディアンの編集人となった親友テッド(Edward Taylor Scott)からの仕事への協力依頼を断りきれず、物語の改訂はなかなか進みませんでした。11月の末には選挙報道の取材のためにエジプトへ派遣され、第二稿のタイプに取りかかったのはBoxing Day(クリスマスの翌日)のことでした。

6月7日には第二稿に着手しましたが、父の引退によってマンチェスター・ガーディアンの編集人となった親友テッド(Edward Taylor Scott)からの仕事への協力依頼を断りきれず、物語の改訂はなかなか進みませんでした。11月の末には選挙報道の取材のためにエジプトへ派遣され、第二稿のタイプに取りかかったのはBoxing Day(クリスマスの翌日)のことでした。

スリッパのお返し

年が変わり、校正刷り(ゲラ)は1930年6月の初めに出来上がり、7月には米国の出版社リピンコット(Lippincott)から出版を打診する電報が届いています。7月4日付の母への手紙には、不安を覚えながらも本の出版を待ちわびるランサムの姿が見えます。7月21日(月曜日)に出版とケープは踏んでいる(初版の発行月は8月)ことを伝え、「ラカンドラの最初の航海(1923年)」を出版してからこんなにまだかまだかと待ちわびたことはないと書いています。しかし同時に、もしこのツバメ達の本をしくじったら、すでに着手しているもう一冊(サーガとは別の本)の出版にケープは乗らないだろうとも言っています。

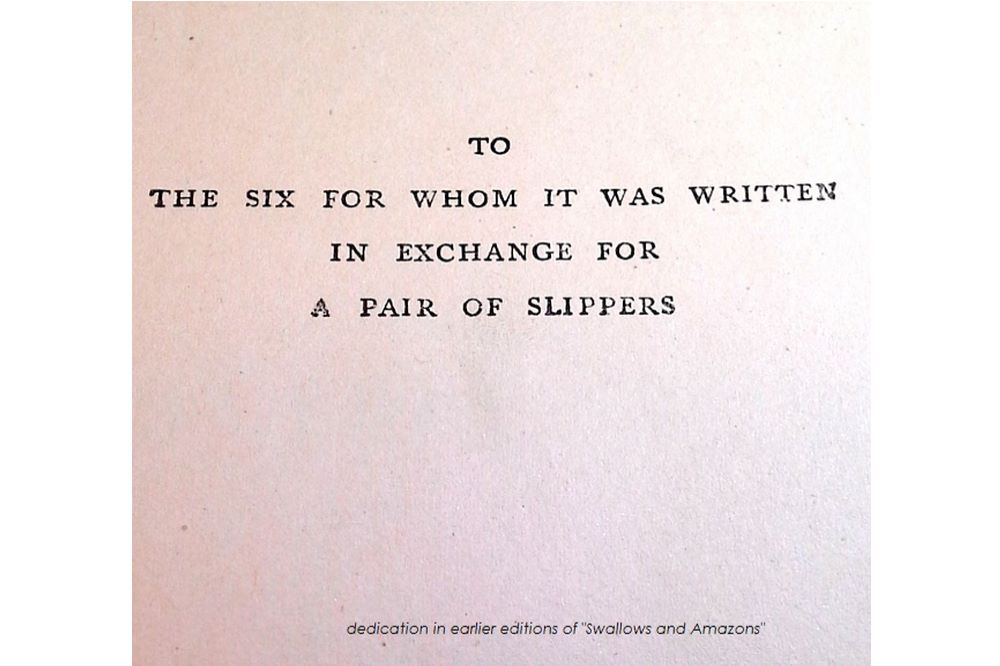

本が出版され店頭に積まれる前に、ランサムは一冊をシリアのアルトゥニアン家に贈っています。これは前年1月19日(土)に彼らから貰った誕生日プレゼントのスリッパへのお返しで、このことは初期の版に書かれた献辞(この献辞は1958年以降の版からは削られている)から明らかです。ハーフタイトルに書かれた献辞にはこうあります。

1930年7月17日の午後1時にアレッポに配達されたその本を、翌日の朝6時になるまで僅かな時間を除けば家族の誰かが読んでいました。朝食の支度に取りかかる前に急いで書かれたドーラ(Dora Altounyan)からの礼状にはこうあります。

all I want to say is that we all like it enoumously. (Brogan, Hugh, (1997) Signalling from Mars. p.175. Cape.)

またアーネスト(Earnest Altounyan)は作中のツバメ達についてこう言っています。

I realize that they are mine.(Altounyan, Taqui, (1990) Chimes from a Wooden Bell. p.110. Tauris.)

献辞を捧げたアルトゥニアン家には受け入れられても、その本が売れるかという不安は作家なら当然持つものなのでしょうか。ランサムは出版後もその売れ行きを気にしているようです。11月には母への手紙の中で王妃(GeorgeⅤ[在位1910-1936]妃、現女王の祖母)がロンドンの本屋で「ツバメ号とアマゾン号」を一冊現金でお買い求めになったそうだと伝え、王室のメンバーがそれに倣ってくれれば自分の心配も癒されるのにと書き送っています。(Brogan, Hugh, (1997) Signalling from Mars. p.180. Cape.)

サーガの1作目「ツバメ号とアマゾン号」は、その年こそ1刷で終わりましたが、翌年にはクリフォード・ウェブの挿絵を添えて再版され、1932年には3刷に、さらに1937年12月には12刷に達しています。そして1938年10月にランサム自身の手になる挿絵入りで再版されました。

安定した地位への道をみずから放棄して、経済的な困窮の中、ウィンダミア湖畔のLow Ludderburnの納屋を改造した書斎で物語に取り組むランサムに思いを馳せるとき、彼の決意と不安はどれほどのものだったかと思わずにはおれません。自伝にはこうあります。晩年に書かれた回想であるという事実を差し引いたとしても。

今、物語を書かなかったらもう二度と書くことはできないだろうし、自分を敗残者だと思うに違いない。S&Aは私の運命を握っていた。If I could not write stories now, I should never write them and must count myself a failure.S&A was to settle my fate.(Ransome, Arthur, (1976) The Autobiography of Arthur Ransome. p.335. Cape.)

ダファー(Duffer)!

1928年5月6日、コニストンに到着してすぐにアーネスト・アルトゥニアンはランサムと共に海岸沿いの町バロウ(Barrow-in-Furness)まで出かけ、子供たちのために二ハイのディンギーを購入しました。「ツバメ号(Swallow)」と「メイヴィス号(Mavis)」と名付けられたこれらのディンギーで、子供たちは帆走の練習を始めたのです。海面はレインヘッド桟橋の沖、独力で帆走を覚えるというのが方針だったので、お父さんのアーネストやアーサーおじさんが一緒に船に乗ることは滅多になかったそうです。そのかわり子供たちがまずいことをすると二人は桟橋から怒鳴ったそうです、「Duffer!(これはランサム)」あるいは「Idiot!(これはお父さん)」と。

「ダファー(Duffer)」というのは「下手なヤツ、バカ、のろま」の意味ですね。ゴルフで地面ばかり叩いている下手クソを「ダファー」と呼びますが、ゴルファーにとって「ダフる」のは実にみっともないことです。船乗りにとって「相応しくないこと」、それをランサムもアーネストも厳格に教え込もうとしていたように見え、それは海軍軍人であるウォーカー中佐を思い起こさせます。

ウォーカ中佐の電報に書かれた『オボレロノロマハノロマデナケレバオボレナイ』は原著では”BETTER DROWNED THAN DUFFERS IF NOT DUFFERS WONT DROWN"(ダファーであるくらいなら溺れてしまった方がいい、ダファーでないなら溺れないだろう)です。

ジョンはアマゾン川へ夜襲の計画を立てますが、ティティを一人残して夜間航海に出ることにスーザンが強く反対しないのは少し不思議な気がします。実際あの夜の航海は「ダファー」の振る舞いと言われても仕方がないでしょう。「BETTER DROWNED THAN DUFFERS」、「ダファーであるくらいなら溺れた方がまし」というウォーカー中佐のメッセージは子供たちの行動の指針となっていきますが、しかしジョンたちは何度も「ダファー」になりますね。

ジョンはアマゾン川へ夜襲の計画を立てますが、ティティを一人残して夜間航海に出ることにスーザンが強く反対しないのは少し不思議な気がします。実際あの夜の航海は「ダファー」の振る舞いと言われても仕方がないでしょう。「BETTER DROWNED THAN DUFFERS」、「ダファーであるくらいなら溺れた方がまし」というウォーカー中佐のメッセージは子供たちの行動の指針となっていきますが、しかしジョンたちは何度も「ダファー」になりますね。

お手本

父親のようになろうとしながら何度もしくじる息子。「ヘタだな、みっともない、なぜ出来ないんだ」と言われ、父の期待に添えなかった、父を失望させてばかりいたと回想するランサムですが、ロンドンでボヘミアンとしての生活を送り、ロシアで革命の目撃者となり、ジャーナリストとして名を馳せるなどして、彼は長い道のりのすえに本分としての物語作家への道を歩み始めました。父親の息子への期待と父を「お手本」にする子どもというのはありきたりな構図であり、現実にはそこに多様な葛藤と混乱そしてそれぞれの解決が存在するわけですが、13歳で父を亡くしたランサムにとって一人前の作家となった自分の姿を父に見せることはかないませんでした。

ジョンが海軍中佐のお父さんを目指す態度には、いささか滑稽なほど単純な図式が見て取れますし、ジョンが成長していく姿はホロリとさせる感動を与えてくれます(例えば7作目『海へ出るつもりじゃなかった』)。アルトゥニアン家に模してウォーカー家が作り出されたのは間違いありませんから、長男ジョンは物語の構成上男の子になったので、アルトゥニアン家の長女タキにあたります。タキ自身もランサム宛の手紙に「Capt. John」と署名するなど、そのことを楽しんでいる風です。

しかし、ダファーな振る舞いを重ね、お父さんだったらどうするだろうと推測しながら成長していくジョンの姿は、そうであったならというランサムの叶わぬ願いなのかもしれません。また一人娘タビサとの関係は父娘関係と言えるものではありませんでしたから、子どもに恵まれなかったランサムの姿をそこに見いだせるのかも知れません。